今までも、

これからも、

日々を頑張る女性のために。

三井記念病院 乳腺センター

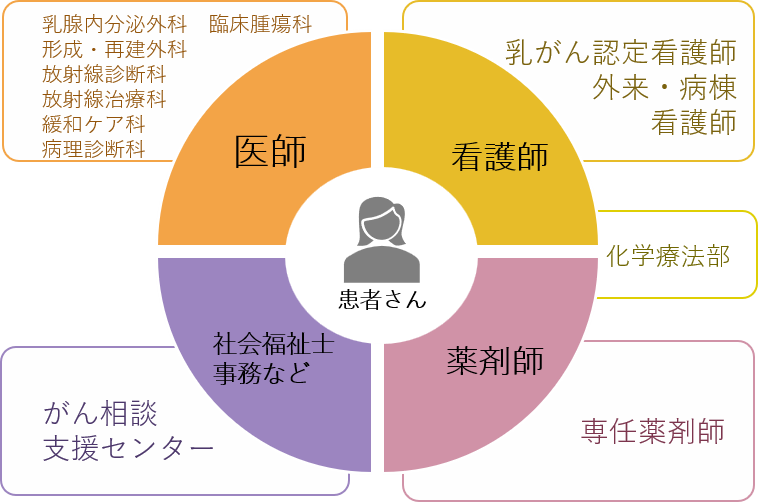

社会福祉法人 三井記念病院乳腺センターでは、乳がんを始め乳腺疾患全般に対する診断・治療を行っています。

特に乳がんの治療については、乳がんの根治性と共に、患者さんのQOLを最大限考慮して、よく相談をしながら進めております。

これからも続いていく生活の中で、女性として笑顔で生活していく1つの方法として、乳房再建は多くの女性に選択されています。

そのために、乳腺センターでは乳腺外科のみならず、形成外科、腫瘍内科、遺伝子相談外来、看護部など様々な部署が必要な情報を共有し、患者さんと一緒に治療を行います。

また、当院は救急を受け入れる総合病院であるため、合併症を抱えた患者さんでも安心して治療を受けていただけます。今までもこれからも日々を頑張る女性のお手伝いを私たちは続けていきます。

治療実績

2021年~2024年

(2024年9月現在)

830件乳がん

145件良性腫瘍

116件同時再建

ティッシュエキスパンダー

64件同時再建

自家組織・インプラント

受診までの流れ

検診で要精査となった、他院受診で乳がんと診断された、腫瘤など乳房に気になる症状があるなど、乳房に関する不安や治療を希望される方はどなたでも受診できます。

全ての患者さんは予約が必要ですので、予約センターにお電話やインターネットでお申し込み下さい。

他院からの紹介状がある方は、予約の際にその旨をお知らせください。

紹介状がない場合は、別途料金がかかります。

初診

初診当日は、問診・視触診などの診察の他に、必要に応じて乳房超音波やマンモグラフィを行います。

前医からの資料がある場合は、それを参考にする場合もあります。

乳房内に検査が必要な病変を認めた場合は、可能な限り当日に針生検もしくは細胞診などの病理検査を行います。

結果は2週間ほどで出ますので、それまでの間に必要な検査を行います。

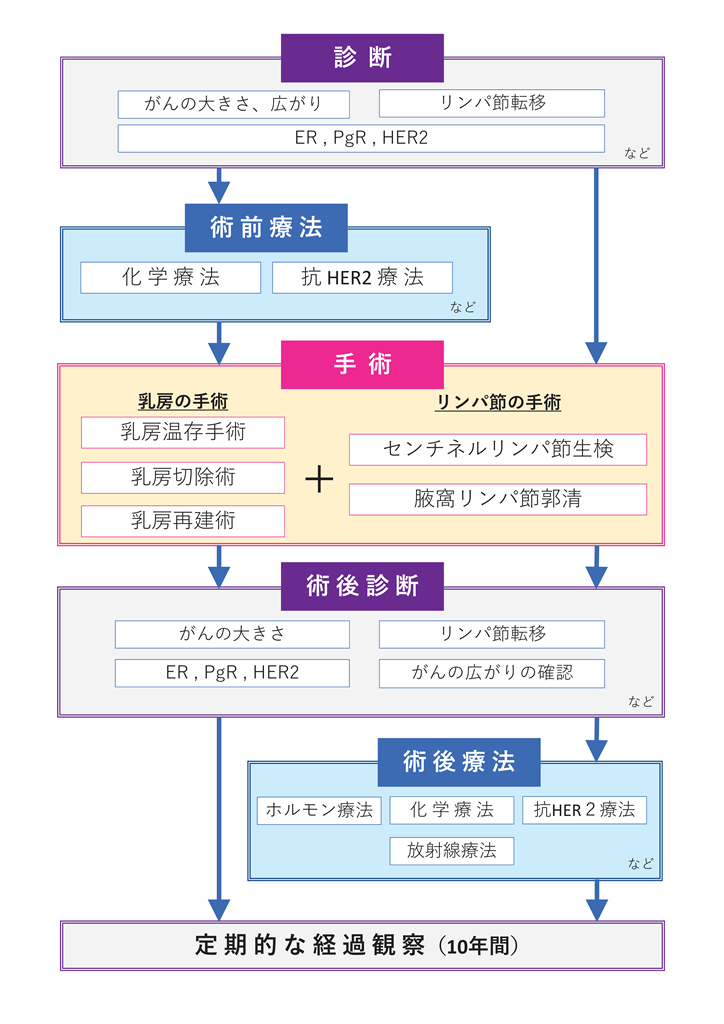

乳がんと診断されたら

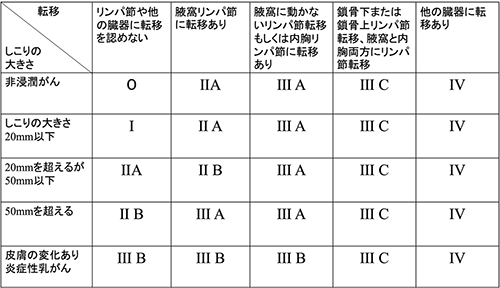

病理検査にて乳がんの診断がついた後は各種検査を行い、どの程度進行しているかを示すステージ(病期)分類を行います。

乳がんと診断されたら、「すぐに死んでしまうのではないか」「どんどん進行してしまうのではないか」「仕事をすぐやめないといけないのではないか」など、とても不安になると思いますが、乳がんのほとんどは進行がゆっくりですので、慌てず今までの生活を続けながら検査を受けて下さい。

何か心配なことがある場合は、主治医もしくはがん看護相談などで相談下さい。

検査は、乳房内の病変の状況を確認するためのマンモグラフィ・超音波・MRI、転移がないかどうかを確認するためのリンパ節超音波・CT、全身麻酔を行うための検査として胸部レントゲン・採血・心電図・肺活量などを行います。

検査の結果でさらに検査が追加になることもあります。

ステージによっても行う検査が異なりますので、主治医に確認下さい。

ステージ0~ⅢCの方は、根治を目指し、様々な方法を組み合わせて治療を行っていきます。

進行度や乳がんの種類、患者さんの状況によって、手術を先に行うか、薬物療法を先に行うかを決定します。

ステージⅣ(遠隔転移した状態)の方は、がんの進行を抑え、症状を和らげることを目標にした薬物療法中心の治療となります。

乳がんとは

乳がんについて

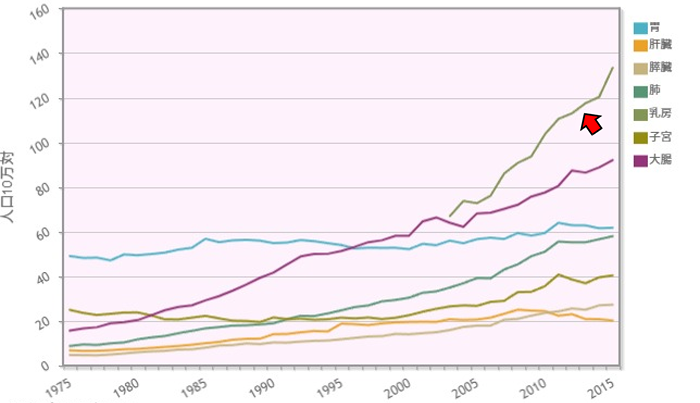

乳がんは、乳腺組織から発生する悪性腫瘍です。

日本人女性が罹患する悪性疾患の中で、最も患者数が多いのがこの乳がんです。

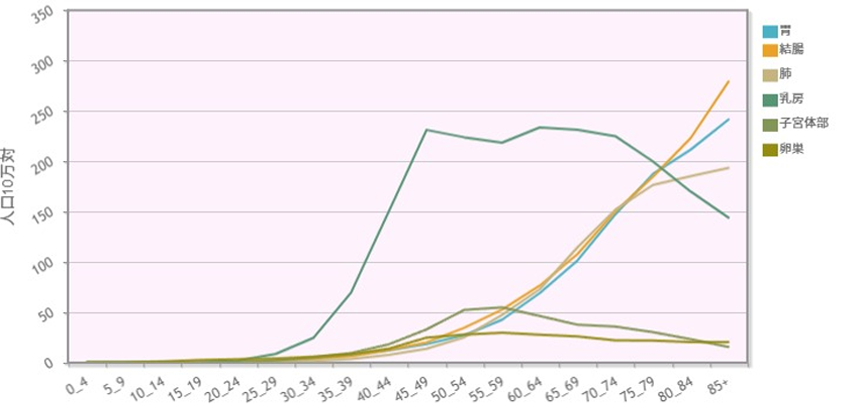

がん情報サービス グラフデーターベースより

がん情報サービス グラフデーターベースより

http://gdb.ganjoho.jp/graph_db/index?lang=ja

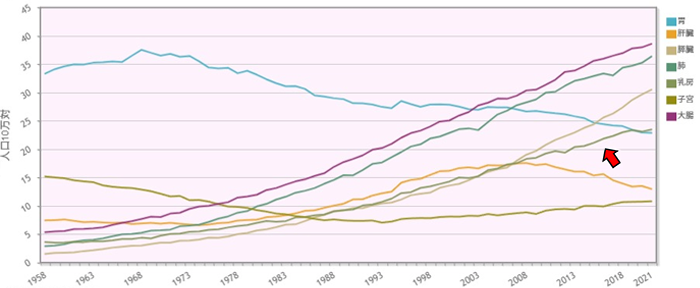

2021年は約94400人の方が乳がんと診断されています。また、乳がんと診断される方は年々増加しています。しかし、死亡原因別で見ますと、乳がんで亡くなる方は、大腸がん、肺がん、膵がんに次いで4番目となっています。

がん情報サービス グラフデーターベースより

がん情報サービス グラフデーターベースより

http://gdb.ganjoho.jp/graph_db/index?lang=ja

よって、乳がんはきちんと治療をすれば、他のがんよりも治癒が望めるがんということができます。

乳がんは他のがんと比較して、若い年代に多いがんです。30代後半から少しずつ増加し、40代後半から60代後半にかけて患者数が多くなりますが、その後は減少していきます。

がん情報サービス グラフデーターベースより

がん情報サービス グラフデーターベースより

http://gdb.ganjoho.jp/graph_db/index?lang=ja

若い年代に多い、ということは、仕事・結婚・妊娠・出産・子育てなどのライフイベントが多い時期と乳がんの治療時期が一致する、という事になります。

当院では、これらのライフイベントや日常生活とのバランスを考え、個々の患者さんに最適な治療法を相談しながら行っていきます。

乳がんの種類

乳がんにはたくさんの種類があります。乳がんを分類する上で、大きく2種類の分け方があります。

顕微鏡で細胞を確認した際に分類する組織型と、乳がんの性質を示すサブタイプ分類です。

組織型

非浸潤がん

乳がんの細胞が乳管または小葉内にとどまっている状態のがんで、乳がんの約15%を占めます。

0期の乳がんとも言われ、基本的にはリンパ節や他の臓器へは転移をしませんが、時間が経過すると浸潤がんとなるため、がんの部分を切除する手術が行われます。

最近では、大人しい非浸潤がんに対して手術を行わず、経過観察をする臨床試験も行われており、その結果次第では一部の非浸潤がんは手術をしなくとも良い可能性があります。

浸潤がん

乳がんの細胞が乳管または小葉の外に浸潤した状態のがんです。

乳がんの大部分がこの浸潤がんとなります。通常タイプの浸潤性乳管がんと、特殊型の浸潤がんに分けられます。乳がんの約60%が浸潤性乳管がんです。

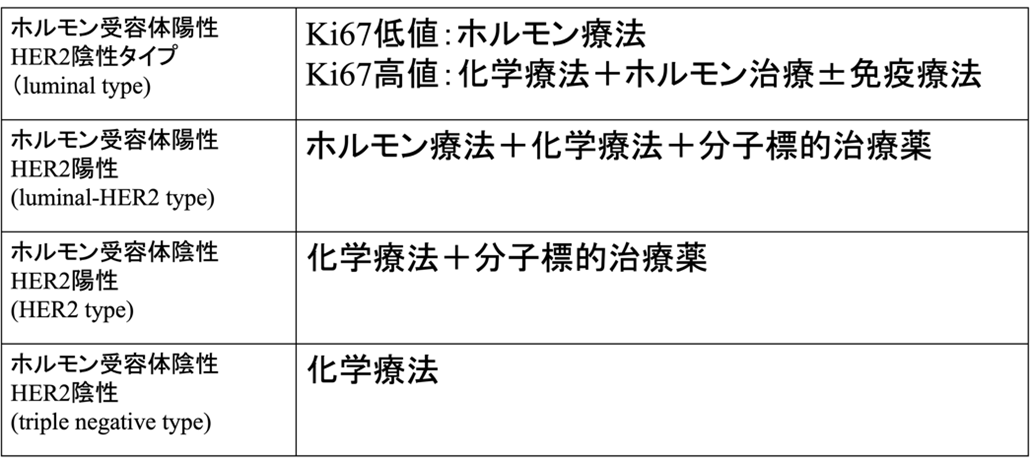

サブタイプ分類

サブタイプとは、乳がんにどの薬が効果的かを見るのに使用する分類です。その分類によって、治療で使用する薬物を決めていきます。

これは針生検や手術で採取した組織で診断できます。

乳がんの手術

乳がんの手術は、乳房の手術とリンパ節の手術とを組み合わせて考えます。

①乳房の手術

術前検査で乳房内の病変の広がりを確認し、がんを取り除くのにどの程度乳房を切除する必要があるかを検討します。

病変の場所と広さ、患者さんの乳房の大きさとを考え、乳房の手術の方法を決定します。

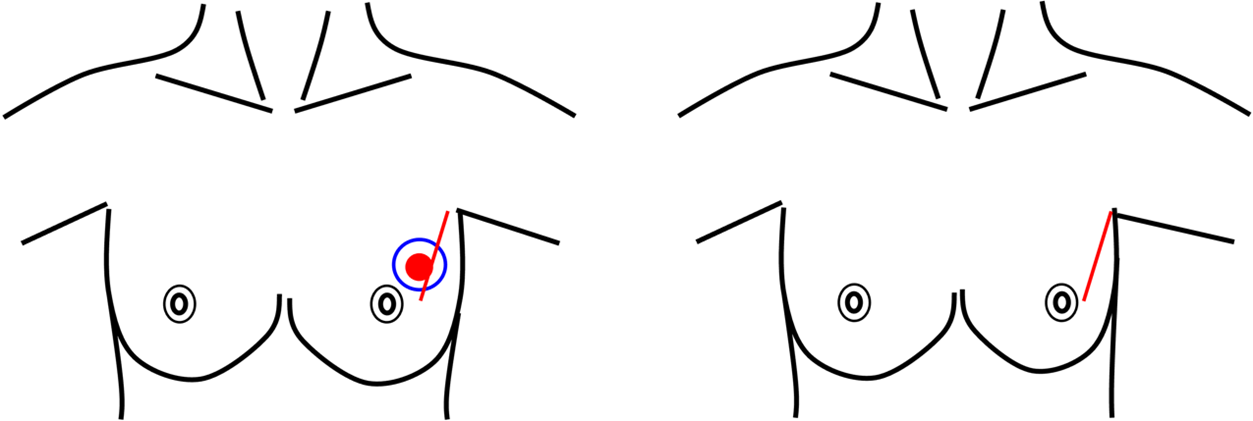

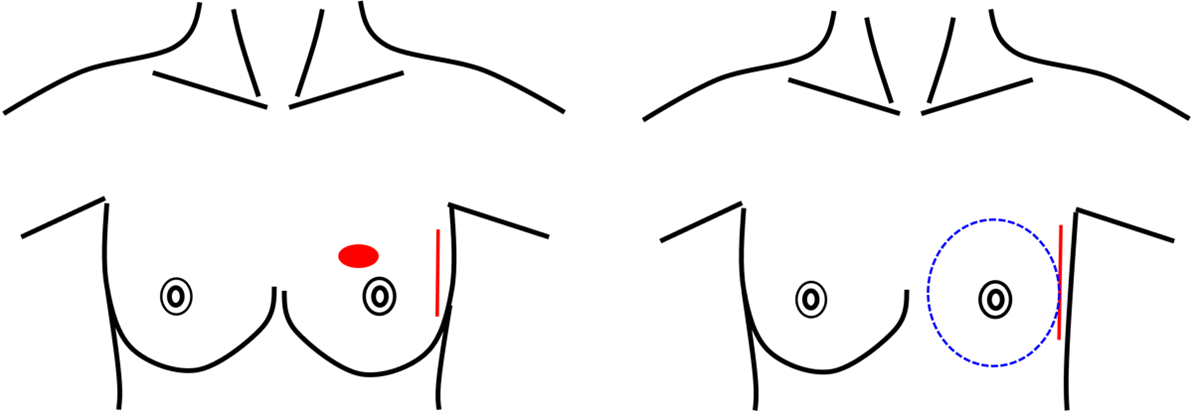

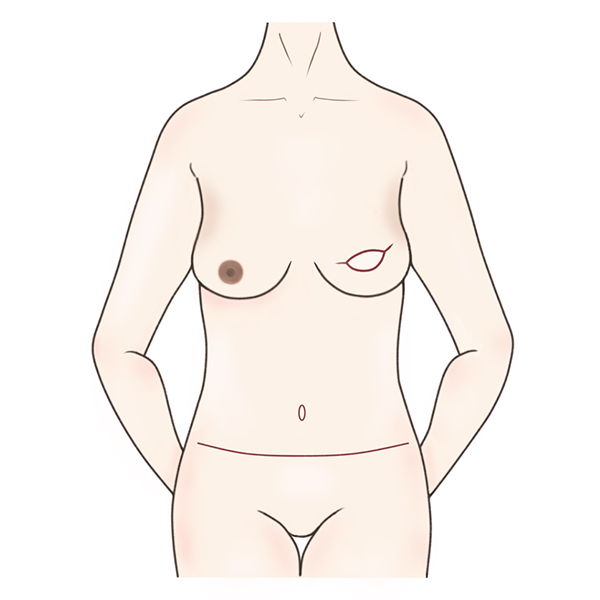

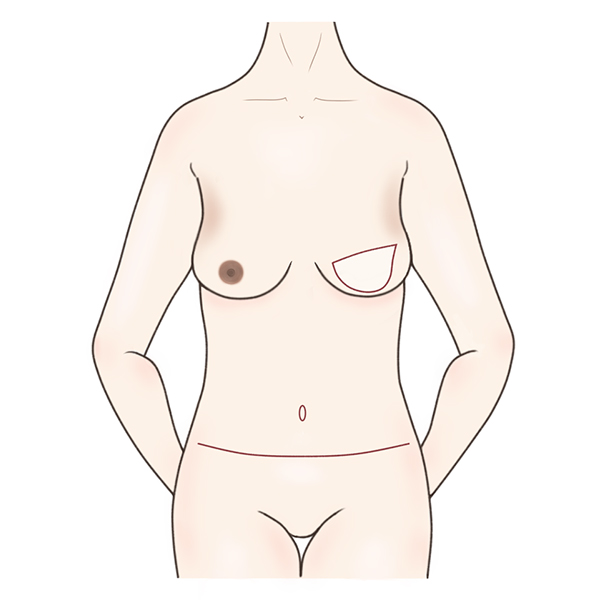

乳房部分切除

乳房の一部を切除してがんを取り除きます。

切除した部分には、周囲の乳腺や脂肪を寄せることで乳房の形態を保つようにします。

部分切除を行っても乳房の形態が保てるかどうか、術後の状態がどのようになるかについては患者さん毎に異なりますので、主治医とよく相談しましょう。

乳房部分切除を行った後は原則残った乳房に放射線治療を行います。

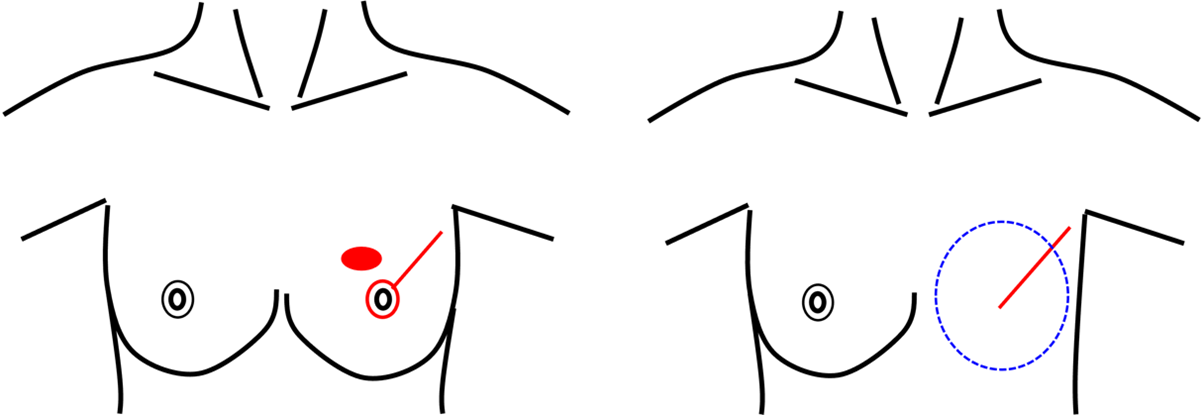

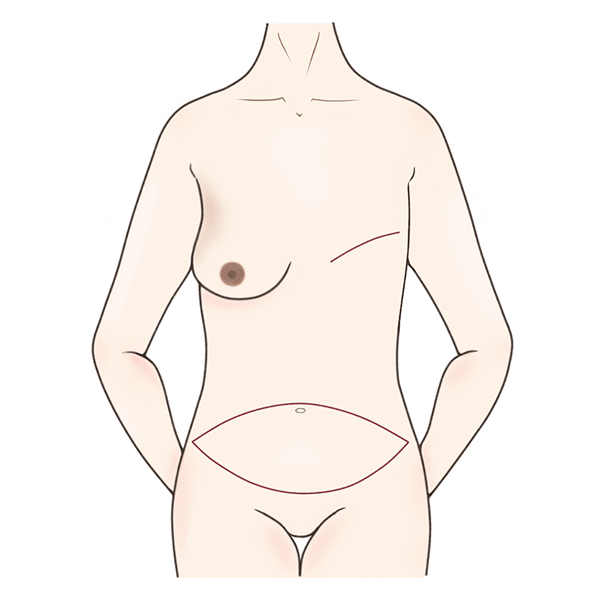

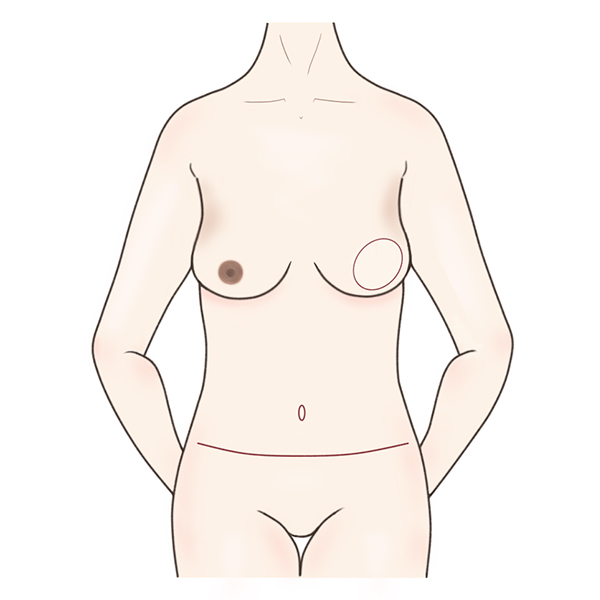

乳房切除

乳房内の病変が広く、部分切除ではがんが残ってしまうと考えらえる場合、乳がんになりやすい遺伝子を持っている場合などは乳房を切除する乳房切除術を行います。

乳房切除には、乳頭乳輪と病変上の皮膚を切除して乳腺を切除する乳房全切除、乳頭乳輪と乳腺を切除し皮膚を残す皮膚温存乳房切除、乳腺のみを切除し乳頭乳輪及び皮膚を残す乳頭乳輪温存乳房切除とがあります。

皮膚温存乳房切除と乳頭乳輪温存乳房切除は、乳房再建を前提とした手術となります。

病変の広がりによって皮膚を残せるのか、乳頭乳輪を残せるのかが決まりますので、主治医とよく相談して下さい。

また、乳房再建を希望される場合は、形成外科医も交え乳房の術式と再建方法を相談いたします。

手術の一番の目的は乳がんを取り除くことですので、病状などにより同時再建が難しい場合もありますが、よく相談しながら進めていきます。

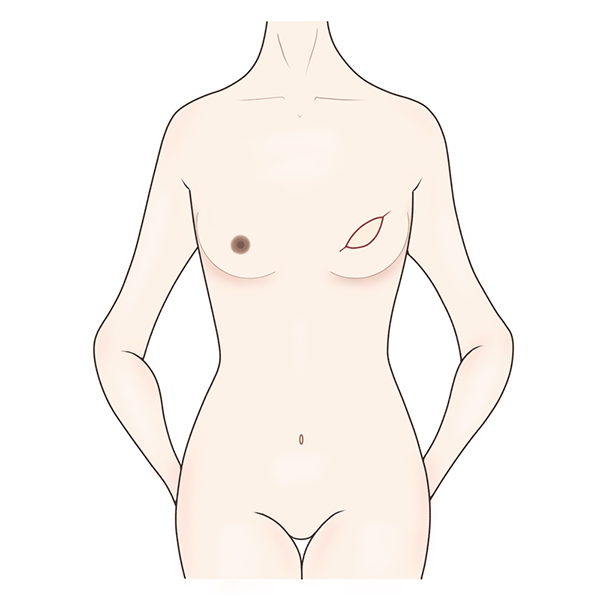

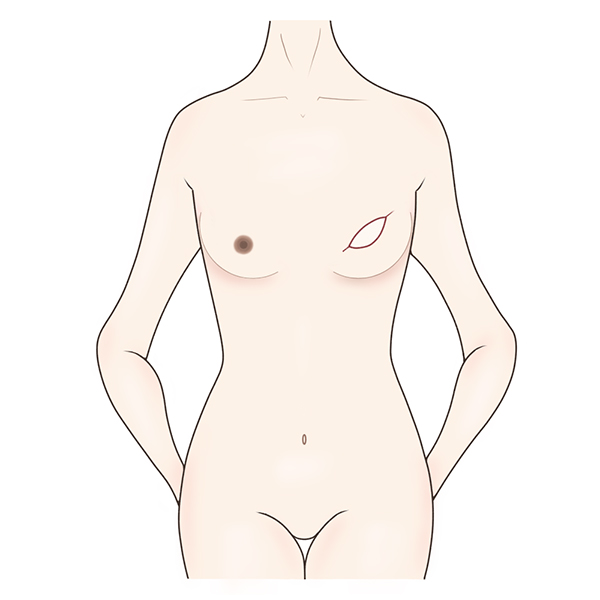

皮膚温存乳房切除術

乳頭乳輪温存乳房切除術

②リンパ節の手術

手術前の検査でリンパ節に転移があった場合は、腋窩リンパ節を切除する腋窩リンパ節郭清を行います。手術前の検査でリンパ節に転移を認めない場合でも、センチネルリンパ節生検を行い、本当に細胞レベルでリンパ節転移がないかどうかを手術中に確認する必要があります。

腋窩リンパ節郭清

腋窩リンパ節は脇の下の脂肪の中に埋もれています。

リンパ節を切除する際、この周囲の脂肪ごと一塊で切除することになります。この時、太い血管や筋肉を動かす神経は切らずに温存します。

ただ、リンパ節をつないでいるリンパ管は切除されるため、約30%の方で手術を受けた側の腕がむくんでしまうリンパ浮腫が起こることがあります。

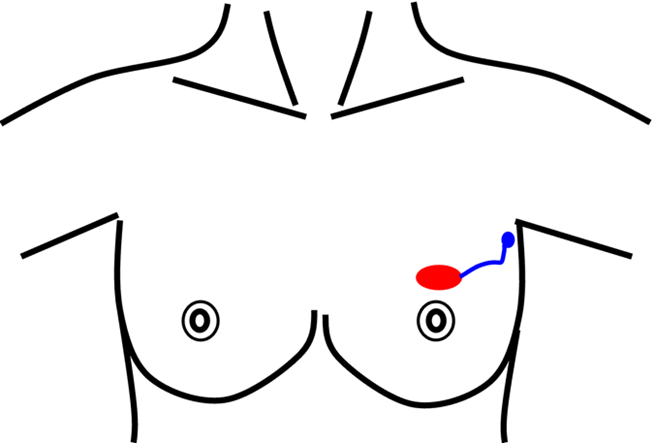

センチネルリンパ節生検

手術の前日もしくは当日に放射性同位元素(ラジオアイソトープ)を病変上の皮膚に注射します。その約1時間後に写真を撮影し、どのリンパ節に最初にリンパの流れが到達するかを確認します。

また、手術が始まる直前にインジゴカルミンという青い色素を乳輪部分に注射をし、目で見てリンパの流れがわかるようにします。

ほとんどが腋窩のリンパ節に流れます。この最初にリンパの流れが到達したリンパ節がセンチネルリンパ節です。

見張りリンパ節とも呼ばれ、もし乳がんの細胞がリンパ節に転移する場合、このセンチネルリンパ節に最初に転移すると言われています。

手術中にこのリンパ節を切除し、病理検査に提出をして、リンパ節にがん細胞がいないかどうか顕微鏡で病理医に確認してもらいます。

30分前後で結果が出ますので、リンパ節の転移状況で腋窩リンパ節郭清を行うかどうかを手術中に決定します。どんな時に腋窩リンパ節郭清を行うかどうかは手術の方法などによって異なりますので、あらかじめ主治医に確認して下さい。

ラジオアイソトープの注射は痛いと思いますが、頑張って受けて下さい。

また、手術後に尿が青くなったり、乳輪部分が青くなっていたりするのはこのセンチネルリンパ節を調べるための色素の影響です。数日で色素はなくなりますので心配ありません。

乳房再建のご紹介

乳房再建とは

乳がんの治療により失われた乳房を取り戻す手術です。

乳房再建手術の時期により一次再建と二次再建に分けることができます。また、自分の組織の移植(自家組織)によるものとインプラントによるものに大別されます。

①一次再建(同時再建)

乳がんの手術と同時に乳房再建術を始める方法です。

1回の手術で終わらせる一次一期再建と、ティッシュエキスパンダー(組織拡張器)を使用して行程を2回に分ける一次二期再建があります。

当院では自家組織再建を含め、一次一期再建に積極的に取り組んでおります。入院が一回で済むことが最大のメリットです。入院期間も術後1週間ほどと全摘と変わらない入院期間で、皮弁再建までを終わらせることができます。反面、後述するように、パッチワーク部分の面積が広くなりやすい特徴があり、色の違いが目立ちやすい部位(下腹部以外)を用いた再建では、大部分の皮膚を温存する必要があるなど注意を要します。

一次二期再建では、乳がんの手術に引き続いてティッシュエキスパンダーを入れ、手術後、8か月以上の期間をかけて皮膚を伸ばし、シリコーン・インプラントやご自身の組織に入れ替えて乳房を再建します。乳がん手術後にすでにある程度のふくらみができており、徐々に大きくできるため乳房の喪失感が少ないことや、乳癌手術の際には最終的な再建法を決めていなくてもよいことがメリットです。また、色の違いが目立ちやすい部位での自家組織再建でも、皮弁を伸ばした皮膚で完全に覆うことでより整容性の高い結果を得ることができます。

一方でエキスパンダー挿入術の合併症(感染による取出しなど)が次に述べる二次再建よりも多少多くなることが知られています。また、エキスパンダーと放射線治療の相性が良くないことから、術後に放射線療法を要するようになった方には、早めの入替手術を計画し対処しています。

②二次再建

乳がんの手術が終わったあとで、時期を改めて乳房再建に着手する方法が二次再建です。

全乳房切除後の再建や、部分切除術(温存術)後の変形の修正を含みます。

再建方法はさまざまであり、乳房の大きさや治療の経過により、おすすめできる方法は変わります。

一回の手術で済む方法や一次再建同様に2回の手術に分ける方法、複数回の脂肪吸引・注入により再建する方法等があります。

乳腺内分泌外科主治医の判断のもと、何年経過しても再建は可能ですので、ご相談ください。

乳房再建の方法

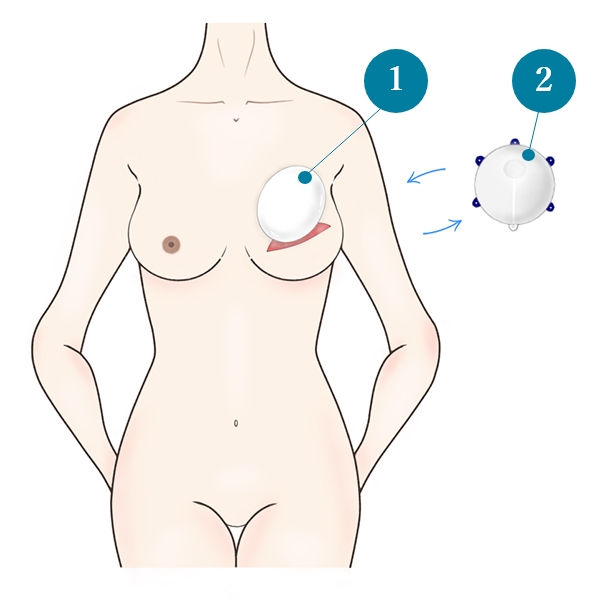

①人工物による再建(シリコーン・ブレスト・インプラント法)

シリコーン・ブレスト・インプラントを使って乳房を再建します。

手術時間や入院期間が短く、からだのほかの部位に傷をつける必要もないなど、負担が少ない点が最大のメリットです。

一方であくまで自分の体ではない「異物」であり、ひとたび細菌感染をおこすと(数%の頻度)交換や取り出す手術が必要となります。

また、長期に見ると硬くなったり(被膜拘縮)、壊れたりすることも事実です。

また、従来のテクスチャードタイプ(表面がざらざら)のインプラントでは、低率ながらも特殊なリンパ腫の発症があることがわかってきたため、2019年7月に新規の販売が停止されました。

当科では、その後発売されたスムースタイプ(表面がつるつる)のインプラントとテクスチャードタイプのインプラントを用いた再建を提供しております。

なお、現在従来型のインプラントが挿入されている方については、世界的にも経過観察が標準的です。

詳細は【こちら】をご覧ください。

① シリコーン・インプラント

② ティシュー・エキスパンダー

②自家組織による再建

自分の組織を移植して、乳房を再建する方法です。

手術時間や入院期間はシリコーン・ブレスト・インプラント法と比べて長くなります。

からだの他の部位にキズをつけることとなりますが、人工物と異なり、劣化したり、破損したりすることがありません。

負担は大きい分、「一生もの」の再建ということができます。

組織を移動する際に、一度切り離して顕微鏡下に血管をつなぐ手技が必要になる術式が多いのも特徴です。

この血管が詰まり、移植した組織が生着しない可能性が2~3%あります。

当院で行っている再建法には以下の方法があります。

下腹部の皮弁

おなかの中心寄りにある、腹直筋の中を通る血管とその枝を取り出し、へそより下の皮膚と皮下脂肪を移植する方法で、深下腹壁動脈穿通枝皮弁(DIEP皮弁)と呼ばれています。腹直筋の大部分は温存されます。

最も多くの組織量を移動することができ、万能な方法と言えます。

大きな乳房や下垂のある乳房にも十分対応することができます。

反面キズは30cm以上であり、比較的負担が大きいと言えます。

また、生涯で一つしか取れないという特徴もあります。

お腹に手術のキズある方でも対応可能である場合がありますのでご相談ください。

予定入院日数:術後平均8.2日(形成外科 2019~2020年度実績)

下腹部の皮膚・皮下脂肪を横長に切り取ります。

乳房全摘に引き続いた一次一期再建では、切除のラインの通りの丸い皮島となります。

ティシュー・エキスパンダーに引き続いた手術の場合、皮弁の状態を確認するためにごく小さな皮島を出します。通常、あとで縫い縮めることも可能です。

二次一期再建の場合、ほとんどをお腹の皮弁で置き換えるようにすることが多いです。皮島は大きくなります。

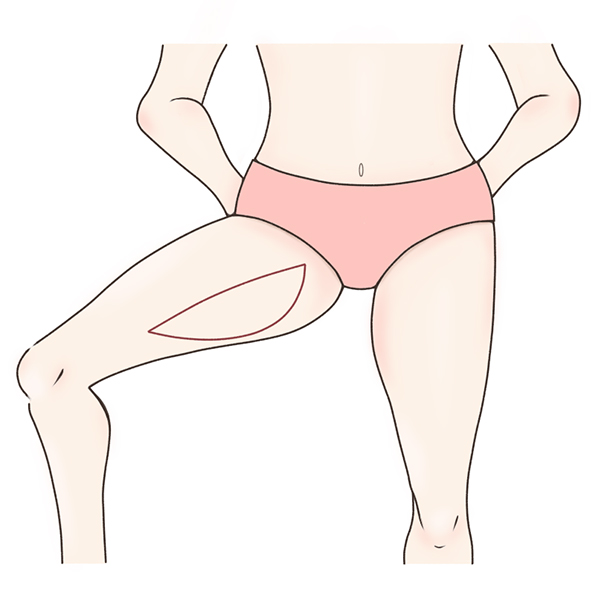

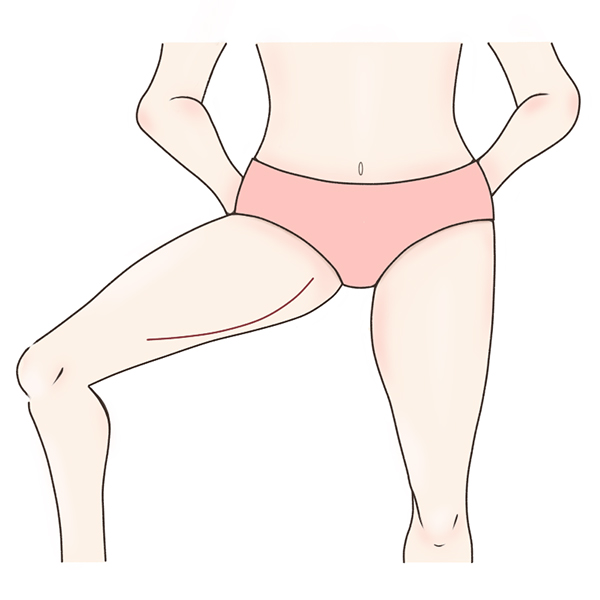

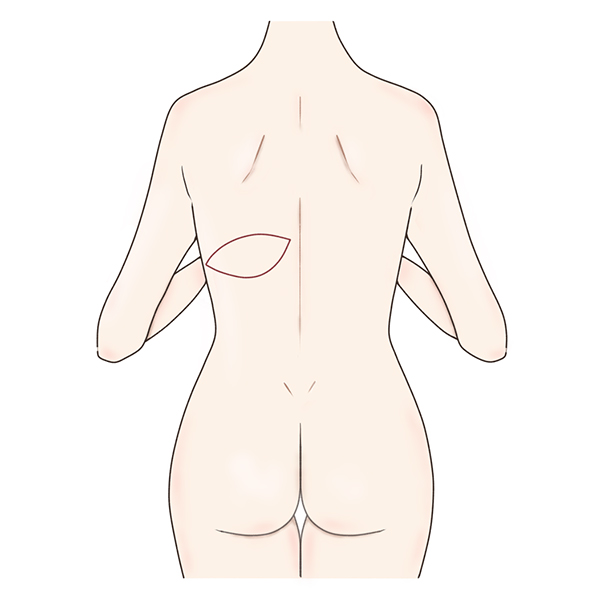

大腿内側の皮弁

太ももの内側から後方の、ややたっぷりとした組織のある部位を移植する方法です。

代表的なものとして、大腿深動脈穿通枝皮弁(PAP皮弁)があります。

負担が比較的軽く、左右2つの組織が採取可能であることが特徴です。

DIEP皮弁に比べると、移植できる皮膚や組織の量は少ないため、比較的小ぶり~中くらいの大きさの乳房の再建にむいています。

予定入院日数:術後平均6.1日(形成外科 2019~2020年度実績)

太ももの内側の後ろのほうから採取します

ティシューエキスパンダーを用いる場合、皮島は小さくて済みます。

太ももはカーブした一本のキズです。

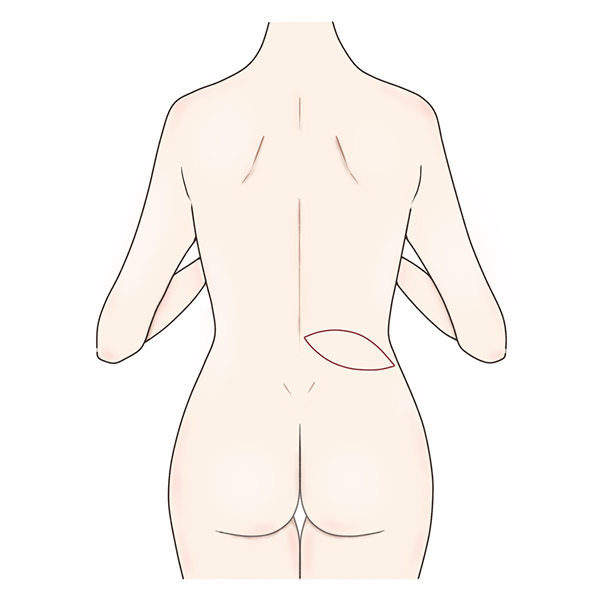

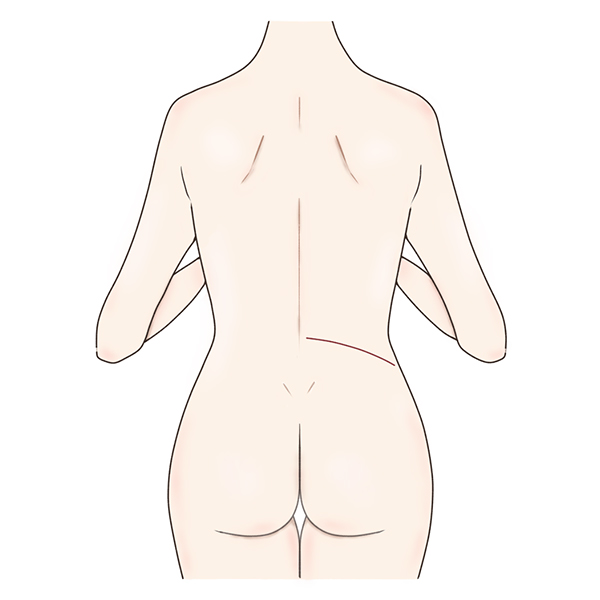

腰の皮弁

骨盤の後ろ付近の組織を移植する方法です。

組織量に個人差があり、おなかにほとんど厚みがない方でも十分な量の組織が得られる場合があります。

腰動脈穿通枝皮弁(LAP皮弁)と呼ばれます。

つけられる皮膚量が少ないため、エキスパンダーを挿入してからの入れ替えにむいています。

血管の長さは短く、血管の移植を要する場合もあります。おしりの上のほうの感覚が鈍くなることがあります。

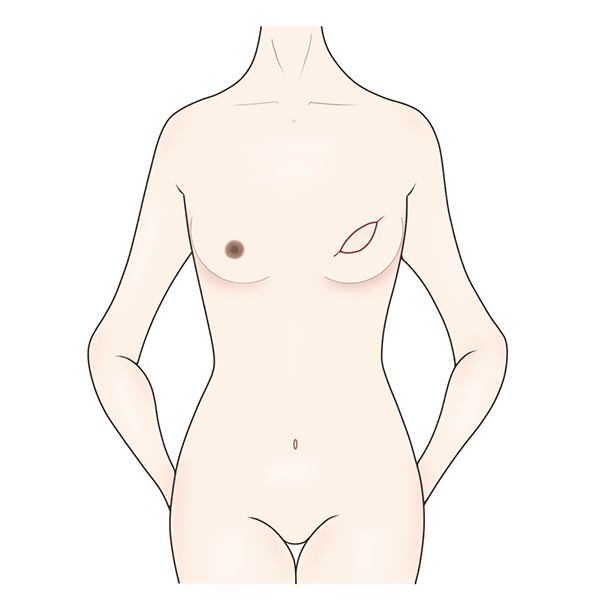

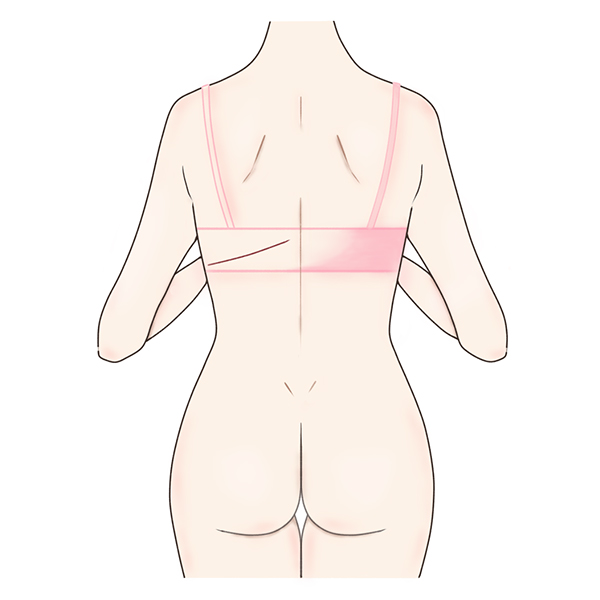

背中の皮弁

背中の筋肉である広背筋を用いた皮弁です。

広背筋は失っても日常生活に支障はないとされています。

中程度までの大きさの乳房の再建に適しています。

血管をつなぐ手技がなく、手術手技としては比較的簡便です。

上の3つに比べ、筋肉を一つ犠牲にすることが特徴で、移植後使われなくなる筋肉がやせていくため、最終的な大きさの予測がやや困難であると言えます。

キズはブラの後ろのバンドに隠れるようにします。

以上、乳房再建について時期や術式の違いにより説明してまいりました。

ライフスタイル、ライフステージによって、乳房再建の目的と、それにかけられる時間は様々です。

今の自分に最も適した再建方法を選択するお手伝いをし、提供することを目指しています。

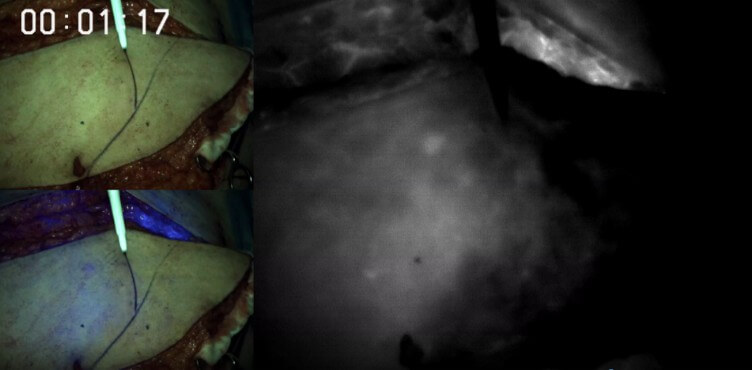

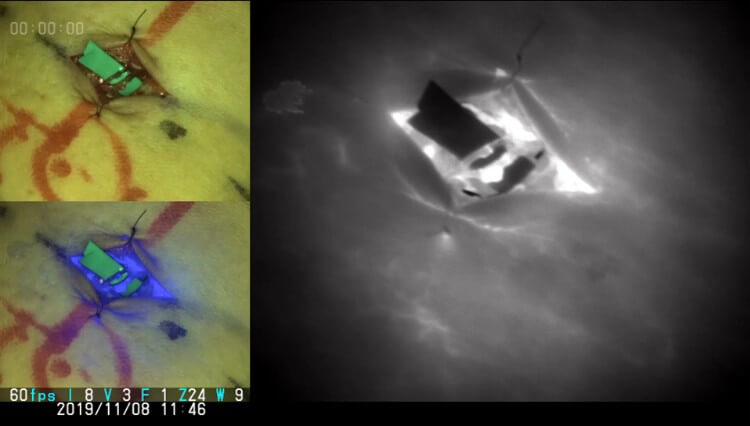

当院で導入しているICG蛍光造影機器

インドシアニングリーン(ICG)を用いた蛍光造影により血流やリンパ流を可視化し、より安全で確実な組織移植術やリンパ管静脈吻合術を提供することができています。

LIGHTVISION

ハイビジョン画質で蛍光造影を行うことができ、カラー画面に蛍光造影を重ねたり、強拡大により0.5mm程度のリンパ管内のリンパ流を観察することができます。

LIGHTVISION

LIGHTVISIONを

使用した観察事例

こちらの画像は血管内が染まっているタイミングの画像で、吻合血管の開存を確認しています。

こちらの画像では皮弁内の染まり具合から、安全に生着する範囲を決定しています。

こちらの画像では、リンパ管吻合後の吻合部の開存を確認しています。ハイビジョン画質のLIGHTVISIONならではのものです。

当院での治療のメリット

乳腺疾患以外も専門スタッフがあたります

患者さんの中には複数の病気をお持ちの方がおり、

治療に当たってはその病気にも注意を要する場合があります。

当院は35の診療科それぞれに専門スタッフがおりますので、院内で連携を取りながら病気を総合的に治療することができます。

術後は十分なリハビリを計画・実施し、患者さんがご自宅に帰られて日常生活にスムーズに戻ることができるよう支援し、退院していただくようにしています。

医療機能評価「JCI」の認定取得病院です

2016年11月20日にJCI(Joint Commission International)の認定を取得しました。

国際水準の医療を提供するため患者安全と医療の更なる質の向上に取り組んでいます。

秋葉原駅から徒歩約7分の好アクセス

JR線秋葉原駅から徒歩約7分の場所にありアクセスしやすい立地です。

また、秋葉原は東京メトロやつくばエクスプレス、都営新宿線とも繋がっているため、都内だけでなく関東近郊からも来院しやすい環境です。

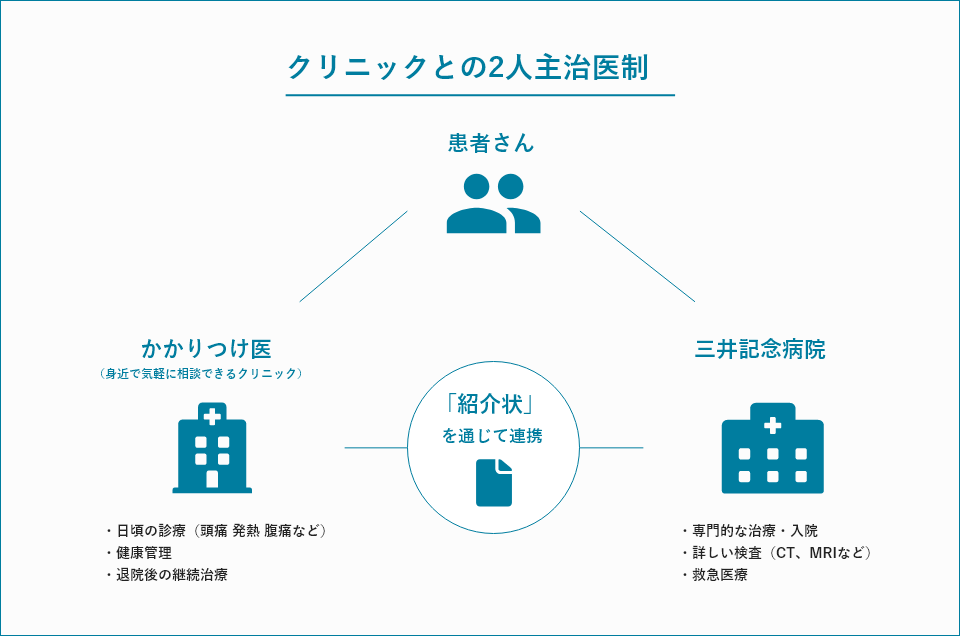

クリニックとの2人主治医制

手術前から後のアフターフォローもお任せください。

担当医師のご紹介

センター長

宮城 由美

Miyagi

Yumi

学会認定

- 日本乳癌学会 専門医・指導医、評議員

- 日本外科学会 専門医

- 乳がん検診精度管理中央機構 マンモグラフィ読影医、超音波読影医

乳腺内分泌外科

部長

太田 大介

Ohta

Daisuke

学会認定

- 日本乳癌学会乳腺指導医・専門医

- 日本外科学会外科指導医・専門医

- 日本臨床腫瘍学会暫定指導医

- 検診マンモグラフィ読影認定医師

- 日本乳腺甲状腺超音波診断会議乳房超音波講習会A判定

専門分野

- 乳腺

科長

辻 宗史

Tsuji

Munechika

学会認定

- 日本乳癌学会乳腺指導医・専門医

- 日本外科学会外科専門医

- 検診マンモグラフィ読影認定医師A評価

- 日本乳がん検診制度管理中央機構 乳房超音波講習会A判定

専門分野

- 乳腺

医長

武田 美鈴

Takeda

Misuzu

学会認定

- 日本乳癌学会乳腺専門医

- 日本外科学会外科専門医

- 検診マンモグラフィ読影認定医師A評価

専門分野

- 乳腺

医員

飯田 瑞希

Iida

Mizuki

学会認定

- 日本外科学会外科専門医

- 検診マンモグラフィ読影認定医師

- 日本乳がん検診制度管理中央機構 乳房超音波講習会A判定

専門分野

- 乳腺、内分泌

形成外科・再建外科

部長

棚倉 健太

Tanakura

Kenta

学会認定

- 日本形成外科学会形成外科専門医・領域指導医

- 日本形成外科学会

再建・マイクロサージャリー分野指導医

小児形成外科分野指導医 - 日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会

評議員

エキスパンダー/インプラント責任医師 - 日本乳癌学会

評議員

専門分野

- 再建

乳房、体幹(腹壁 、ヘルニアを含む)、四肢 - リンパ浮腫

- マイクロサージャリー

- 創傷治癒

科長

倉元 有木子

Kuramoto

Yukiko

学会認定

- 日本形成外科学会形成外科専門医

日本形成外科学会

再建・マイクロサージャリー分野指導医

日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会

評議員

エキスパンダー/インプラント責任医師

日本創傷外科学会専門医

専門分野

- 再建

乳房、頭頸部、体幹、四肢 - リンパ浮腫

- マイクロサージャリー

- 創傷治癒

医長

早坂 李枝

Hayasaka

Rie

学会認定

- 日本形成外科学会形成外科専門医

専門分野

- 再建

乳房、頭頚部 - 手の外科

- マイクロサージャリー

- 一般形成

当院受診のご予約

当院は「原則予約制」になっておりますので、事前に予約センターで予約をお取りください。

ご予約受付時間

| 月~金曜日 | 8:30~17:00 |

|---|---|

| 土曜日 | 8:30~12:30 ※第2土曜日休診 |

PHS・一部のIP電話からは03-3862-9207(通話料無料)

※平日午後14時以降は、比較的お電話が繋がりやすくなっておりますので、ご利用ください。

当院受診の際の注意事項

- 当院をご利用になる際には、事前に「診療予約」が必要です。

受診を希望される方は当病院宛ての診療情報提供書(紹介状)をご利用の上、予約センターで予約されてからご来院ください。 - 紹介状のない方はお近くのクリニック、またはかかりつけの医師から紹介状をいただいてください。

- 初診に際して、当日やむを得ない理由で紹介状をお持ちいただけない場合は保険外併用療養費の特別料金として8,800円(税込)をご負担いただきます。

外来診療時間

- 月曜日~金曜日

- 9:00 ~ 17:00

- 土曜日

- 9:00 ~ 12:30

※ 第2土曜日は休診日です。

ACCESS

- 名称

- 社会福祉法人 三井記念病院

- 住所

- 〒101-8643 東京都千代田区神田和泉町1番地