パーキンソン病

パーキンソン病とは

パーキンソン病は高齢者に多い病気です。有病率は1000人に1人程度ですが、高齢者に限ると100人に1人程度と、少なくない病気です。神経難病の中でも、最も病態解明が進んでおり、研究も盛んに行われています。最近では、様々な種類のよい治療薬が使用できるようになりました。パーキンソン病治療の原則は、薬物療法とリハビリテーションです。リハビリテーションは軽視されがちですが、非常に重要です。薬物療法でどうしてもコントロールが難しい場合には、手術療法を考えます。

運動症状(4大症状)

- 振戦:ふるえ

- 動作緩慢・無動:動作が遅くなる、動けなくなる

- 筋強剛・固縮:体が硬くなる

- 姿勢反射障害:バランスがとれなくなる

非運動症状

- 自律神経障害:便秘、頻尿、起立性低血圧、発汗障害など

- 精神症状:うつ、認知症、幻視など

- 睡眠障害:むずむず脚症候群、レム睡眠行動異常症、周期性四肢運動障害など

- その他:嗅覚障害、姿勢異常、仮面様顔貌、小声、小字症など

原因

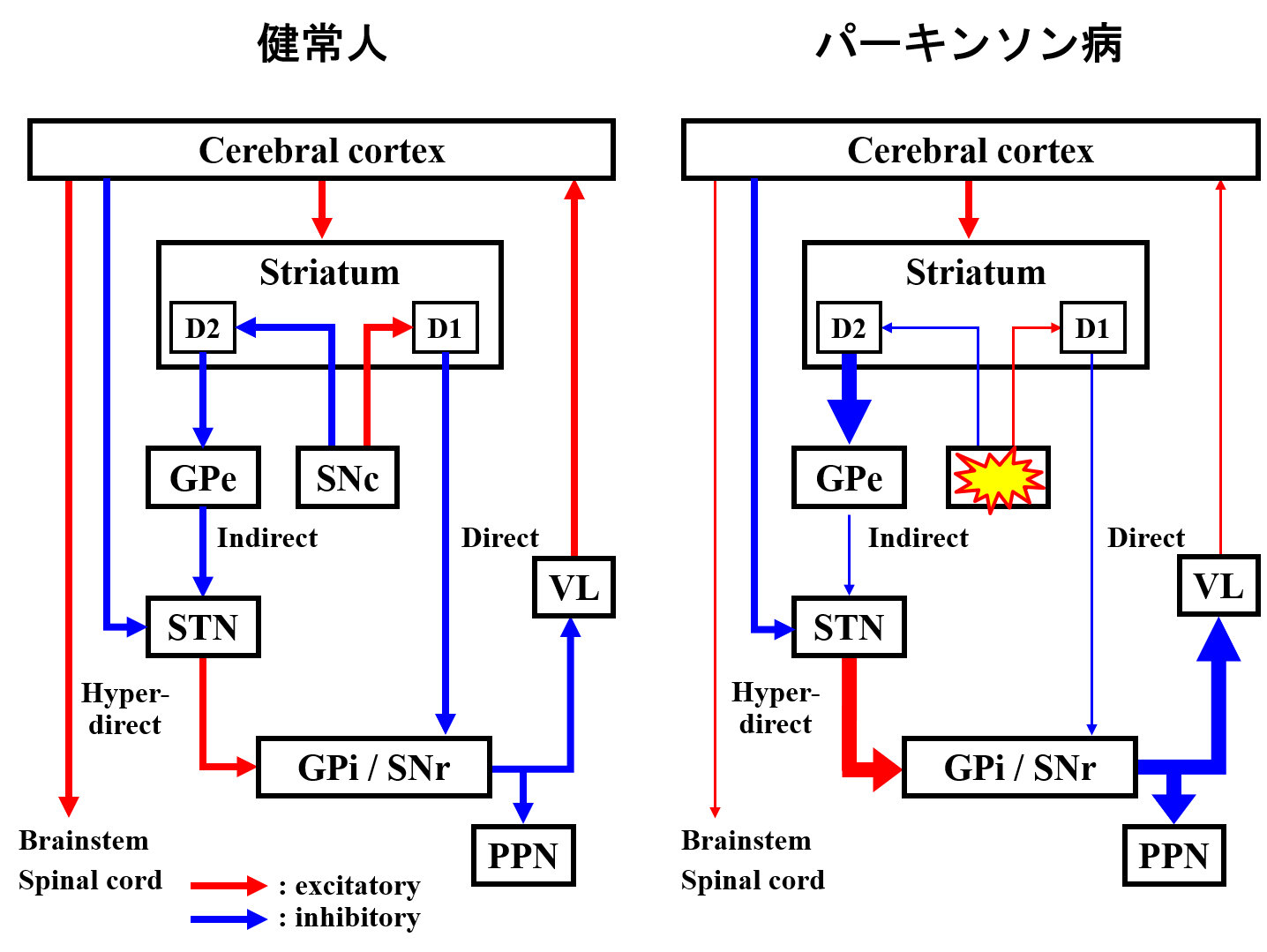

脳幹にある中脳黒質からドパミンが放出されなくなることが原因です。ドパミンは、大脳基底核の1つである線条体に神経伝達され、線条体から大脳基底核回路を介して、大脳に信号を送ります。ドパミンが不足すると、大脳基底核回路から大脳への信号が弱まり、動作緩慢などの運動症状が出現します。

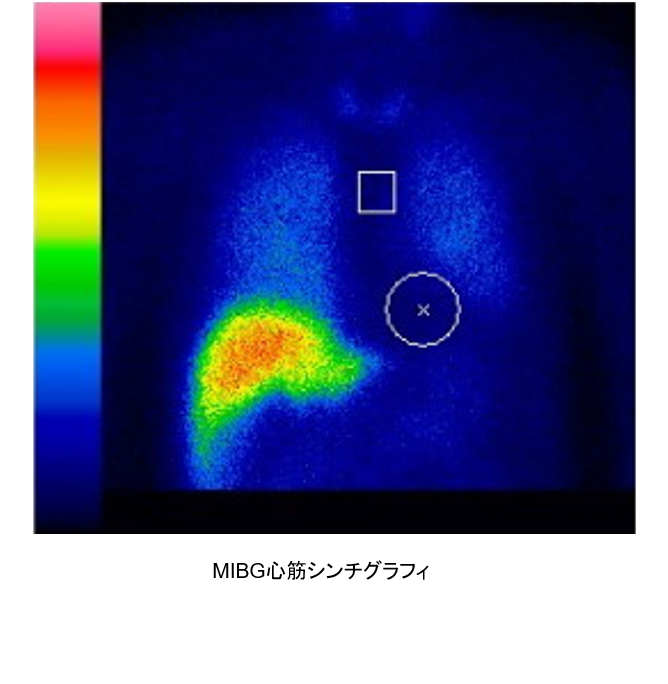

しかし、原因はそう単純ではありません。ドパミンが放出されなくなる背景には、レビー小体という異常なたんぱく質が、中脳に蓄積していることが分かっています。このレビー小体の蓄積のパターンは、個人差があります。消化管、自律神経、皮膚、などから拡がる場合、運動症状が出現する前(パーキンソン病と診断される前)に、便秘、頻尿、起立性低血圧、発汗障害などの自律神経障害がみられます。また最初に大脳全体に拡がる場合、認知症で発症し、レビー小体型認知症と呼ばれます。

画像検査

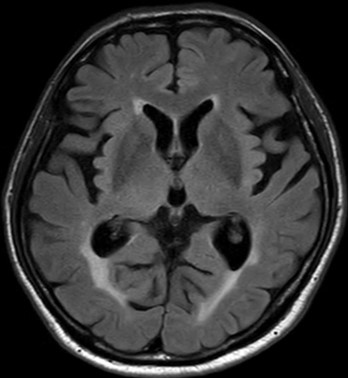

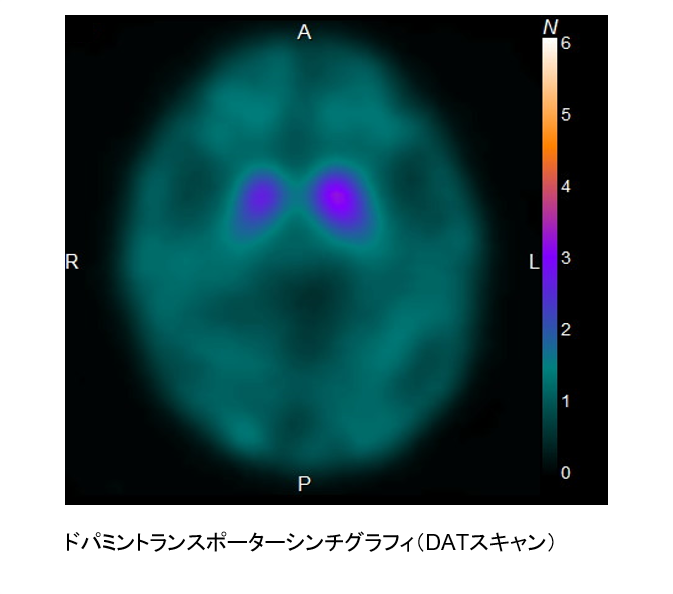

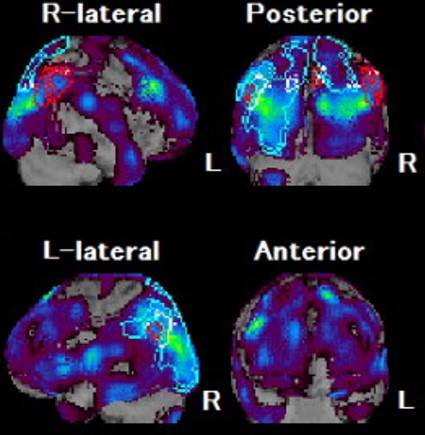

パーキンソン病では、必要に応じて、頭部MRI、DATスキャン、MIBG心筋シンチグラフィ、脳血流SPECTなど、様々な画像検査を行います。パーキンソン病と診断するためには、様々なパーキンソン症候群(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、多系統萎縮症、正常圧水頭症など)を鑑別する必要があります。

頭部MRI

脳血流SPECT

薬物療法

①レボドパ製剤

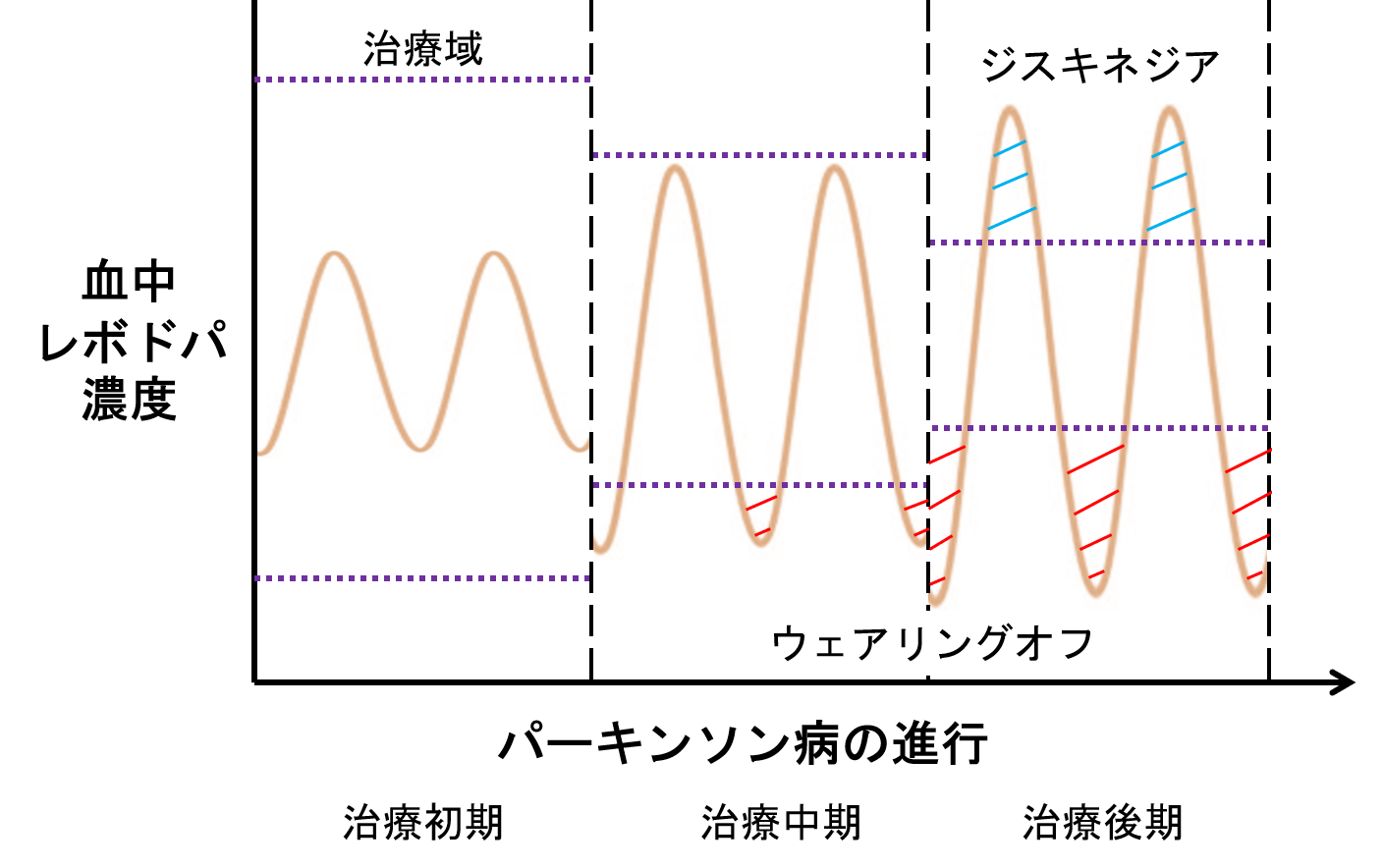

レボドパ製剤が治療の主役です。ドパミンを放出させることができるため、原因に対応した最も効果的な治療薬です。しかし、レボドパ製剤のみでの治療では、長期的には運動合併症(ウェアリングオフ・ジスキネジア)の問題が生じます。

レボドパ製剤は1日数回にわけて内服します。そうすると、どうしても血中濃度が変動してしまいます。それでも初期の頃は、残存しているドパミン神経細胞のおかげで、脳内のドパミン濃度は一定に保たれます。そのため、初期では1日中、動くのに支障はありません。しかし、進行してくると、ドパミン神経細胞は枯渇して、セロトニン神経細胞に置き換わっていきます。セロトニン神経細胞には、脳内ドパミン濃度を一定にする作用がないため、血中ドパミン濃度と同様に、脳内ドパミン濃度も変動します。すると、脳内ドパミン濃度が治療域に達しないようになり、動ける時間(オン)と動けない時間(オフ)が出てくるようになります。この日内変動をウェアリングオフと呼びます。更に進行してくると、治療域が更に狭まり、脳内ドパミン濃度の変動も激しくなるため、脳内ドパミン濃度が治療域を超えて中毒域に達するようになり、ジスキネジアという不随意運動が出現してきます。つまり、薬物療法の限界が来てしまいます。

レボドパ製剤は1日数回にわけて内服します。そうすると、どうしても血中濃度が変動してしまいます。それでも初期の頃は、残存しているドパミン神経細胞のおかげで、脳内のドパミン濃度は一定に保たれます。そのため、初期では1日中、動くのに支障はありません。しかし、進行してくると、ドパミン神経細胞は枯渇して、セロトニン神経細胞に置き換わっていきます。セロトニン神経細胞には、脳内ドパミン濃度を一定にする作用がないため、血中ドパミン濃度と同様に、脳内ドパミン濃度も変動します。すると、脳内ドパミン濃度が治療域に達しないようになり、動ける時間(オン)と動けない時間(オフ)が出てくるようになります。この日内変動をウェアリングオフと呼びます。更に進行してくると、治療域が更に狭まり、脳内ドパミン濃度の変動も激しくなるため、脳内ドパミン濃度が治療域を超えて中毒域に達するようになり、ジスキネジアという不随意運動が出現してきます。つまり、薬物療法の限界が来てしまいます。

②補助薬

レボドパ製剤単独では、どうしても運動合併症に悩まされてしまいます。それを補うのが補助薬です。現在では、様々な作用機序を有する補助薬があり、うまく組み合わせることで、運動合併症が出てくるのを遅らせたり、運動合併症を改善させたりすることができます。

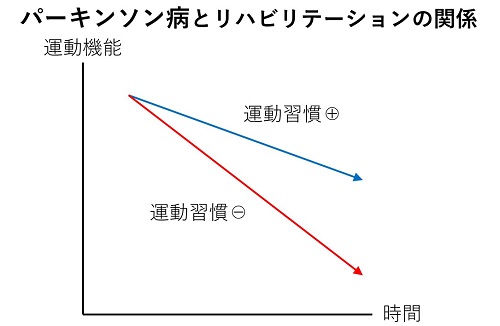

リハビリテーション

パーキンソン病は、体が重い、だるい、しびれる、痛いなどの症状が出るため、運動することがおっくうになりがちです。だからといって運動しないと、せっかく薬物療法で動ける状態になっても、結局、筋力が低下し、関節も固くなり、動けなくなってしまいます。一方、リハビリをしっかりすると、筋力が維持され、関節が柔らかくなり、動くことが楽になります。体を動かすことは、精神的にもよく、認知症の予防にもなります。これを習慣づけることで、進行速度を抑えられるとも言われています。

リハビリに決まった方法はありませんが、散歩、体操、ストレッチなどの有酸素運動に、一部、筋力トレーニングなどの無酸素運動も取り入れた方がよいと言われています。ただし、リハビリで転倒してしまうと、動けなくなってしまい、本末転倒です。状態により、できる範囲で無理のないリハビリを行うように心がけましょう。

リハビリに決まった方法はありませんが、散歩、体操、ストレッチなどの有酸素運動に、一部、筋力トレーニングなどの無酸素運動も取り入れた方がよいと言われています。ただし、リハビリで転倒してしまうと、動けなくなってしまい、本末転倒です。状態により、できる範囲で無理のないリハビリを行うように心がけましょう。

手術療法

定位脳手術、脳深部刺激療法、レボドパ・カルビドパ水和物配合経腸用液療法、ホスレボドパ・ホスカルビドパ持続皮下注、MRガイド下集束超音波療法など様々な治療法があります。これらは、薬物療法のみではコントロールがつかない場合に検討します。